- Typologie

- Research

- Projekt

- Freistaat_100 & D'Freistaat_In 020

- Partner

c/o now in Zusammenarbeit mit der Professur für Architektur- und Kulturtheorie

- Kunde

an der Technischen Universität München (TUM)

- Jahr

- 2017 - 2018

- Ort

- München, Bayern, Deutschland

- Experimentelles Research-Projekt anlässlich des Jubiläumsjahr 2018 in Bayern, das an die Ausrufung des "Freistaat Bayern" durch den ersten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner und die Einführung des Frauenwahlrechts erinnert. Gleichzeitig finden im Herbst die bayerischen Landtagswahlen statt. Nach einer Idee von c/o now im Zusammenarbeit mit der "Professur für Architektur- und Kulturtheorie" an der Technischen Universität München (TUM), wo Andrijana Ivanda und Tobias Hönig für c/o now im Wintersemester 2017/18 Lehraufträge wahrnehmen.

- assistant professor

- Verena Hartbaum

- Lehrauftrag der Frauenbeauftragten

- Andrijana Ivanda

- visiting assistant professor

- Tobias Hönig

- Studierende

- Sichen Dong, Nich Förster, Alexandra Haßlacher, Sara Hozzankova, Khanh Le, Bárbara Mühle, Isidora Ristov

- Gastkritik

- Dietrich Erben, Stephan Trüby, Matthieu Wellner

- 020

Gif.2001.

© c/o now

020

020

Abb.___Im Wintersemester 2017/18 hält Andrijana Ivanda für c/o now den „Lehrauftrag der Frauenbeauftragten II“ an der Fakultät Architektur der Technischen Universität München (TUM). Auf der Webseite der Frauenbeauftragten heisst es: Das Wahlfach soll ein zusätzliches Lehrangebot an der Architekturfakultät schaffen. Inhaltlich beschäftigt sich "Gender Studies in Architecture" mit Fragen der Geschlechterkonstruktion in und durch Architektur. Sie schafft ein zusätzliches Lehrangebot, unabhängig vom fixen Curriculum, und greift darin aktuelle gesellschaftsrelevante Forschungsthemen auf. Es kann seminaristisch oder in Form eines Workshops abgehalten werden. Der Lehrauftrag wird an Männer wie Frauen vergeben.

www.ar.tum.de

020

020

Abb.___Bild: BMWs Werk 2.1 ist ein signifikanter Teil der urbanen Setzung Dingolfings.

Das Thema zahlreicher TV-Serien der 1960er, 70er und 80er Jahre ist vielfach die Wandlung Bayerns vom Agrarstaat hin zum Global Player und deren Niederschlag im alltäglichen Leben der Menschen. Auch Niederbayern ist wiederholt Schauplatz dieser Erzählungen. Besonderen Eindruck hinterlässt in diesem Fall aber keine Fernsehserie, sondern die später auch teilweise verfilmte"Bayerische Trilogie" des Niederbayern Martin Speer. Seine „Jagdszenen aus Niederbayern“ werfen – auch wenn ihnen Allgemeingültigkeit zu Grunde liegt – bis heute einen langen Schatten auf die Vorstellung der Verfasstheit des sozialen Raums im Südosten Bayerns: Bis heute wird den Menschen in Niederbayern nachgesagt, sie hätten sich die schroffen Charakterzüge die sie in Jahrhunderten des Broterwerbs in der Landwirtschaft erworben hätten bis heute bewahrt.

Photo: Nick Förster

020

020

Abb.___Bild: BMWs Werk 2.4 in Dingolfing, Niederbayern.

Am Fallbeispiel Dingolfing schlüsseln sich sowohl die spezifischen niederbayerischen Prägungen auf, wie auch eben jene Entwicklung des gesamten Freistaates „vom Agrarstaat zum Hightech-Land“ (Hanns-Seidel-Stiftung). Die Geschichte der Familie Glas erzählt davon, wie ein Landmaschinenhersteller eine Strategie findet auf dem neuen Automobilmarkt einer jungen Bundesrepublik dem Volkswagen Käfer – sprichwörtlich der Volkswagen – die Stirn zu bieten und damit den Grundstein für den Erfolg des Bayerischen Aushängeschilds BMW zu begründen.

Über die Bundesautobahn A92 liegen etwa 20 Kilometer zwischen den Produktionshallen von BMW in Dingolfing und dem Kernkraftwerk "Isar". In großen Teilen Niederbayerns ist die Wolke aus dem Kühlturm des Kraftwerks eine vertraute Landmark. Steht man auf dem Gelände von BMW in Dingolfing, erscheint einem der Kühlturm als logische Komponente der hier versammelten Funktionsarchitekturen. Diese städtebauliche Konstellation und ihre architektonische Ausformung sind massiver Ausdruck der sozialen Verhältnisse in Bayern seit 1945. Gleichzeitig vergegenwärtigt das Ensemble, wie akut sich das Bayern von heute mit der Frage um einer Zukunft nach dem Verbrennungsmotor und um eine noch ungewissen Energiewende auseinandersetzten muss.

Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de (http://vermessung.bayern.de/opendata) [CC BY 3.0 de (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en)]

020

020

Abb.___Bild: Einfamilienhausgebiet im Süden Dingolfings, Niederbayern.

Das Unternehmen BMW ist in Niederbayern allgegenwärtig. Zahlreiche Menschen arbeiten in den Werken in Dingolfing und Landshut sowie in den unzählbaren Zulieferbetrieben die sich hier niedergelassen haben. Um den täglichen Betrieb in den Werken zu sichern werden alleine rund 150 Buslinien unterhalten, mit denen die Menschen jeden Tag an ihre Arbeitsplätze gebracht werden. Das dominante Wohnmodell ist das suburbane Einfamilienhaus, das laut dem Bayerischen Statistischen Landesamt etwa ein Drittel aller in Bayern bestehenden Wohneinheiten ausmacht. Der überwiegende Anteil der Mitarbeiter bei BMW ist immer noch männlich. Wenn sie sich in den BMW-Bus setzen um zur Schicht zu fahren dann lassen sie in ihren Einfamilienhäusern sogenannte „Hockey Moms“ zurück. Das Einfamilienhaus als stadtplanerische und architektonische Typologie übt dabei einen signifikanten Einfluss auf das Leben der „Hockey Mom“ aus. Diesem Einfluss zu entrinnen gelingt wiederum nur unter Zuhilfenahme des Autos.

google

![]() 020

020

Abb.___Bild: Historische Aufnahme von Regensburg mit sichtbar gemachten Überbleibseln der Geschlechtertürme.

Hauptstadt der Oberpfalz ist Regensburg, dessen konträrer Charakter gegenüber dem Bezirk als dessen Hinterland, lange in der alten Bezirksbezeichnung „Oberpfalz und Regensburg“ Ausdruck fand. Während die überwiegend nördlich der Donau gelegene Oberpfalz vor den Toren des römischen Reichs lag, war Regensburg eben schon teil dessen Provinz Raetia, seine Existenz ist gar auf das Römerlager „Castra Regina“ zurückzuführen und heute im Stadtgrundriss noch klar erkennbar. Als freie Reichsstadt und späterer Sitz des immerwährenden Reichstages genoss die Stadt einen Sonderstatus, ihre Kaufleute waren in der gesamten bekannten Welt unterwegs. Der restlichen Oberpfalz gelang es nie zu ihrer Bezirkshauptstadt aufzuschließen und während Regensburg heute einen ausgezeichneten Ruf als europäische Boom-Stadt genießt, kämpft die Oberpfalz mit dem Strukturwandel, den Folgen des Falls des eisernen Vorhangs und dem Wegbruch traditioneller Industrien.

Regensburg, die Stadt des „immerwährenden Reichstages“, trumpfte einst mit einer von ihren Kaufleuten mit Geschlechtertürmen gekrönten Skyline auf, die sich vor Bologna, dem Manhattan des Mittelalters, nicht verstecken musste. Die Stadt ist Sitz des alten Bistums Regensburg, aber auch der Fürstenfamilie Thurn und Taxis, deren Zuhause größer als der Buckingham Palace sein soll und sich selbstbewusst zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt Besucher_Innen in den Weg stellt. Auch wenn die Stadt, als sie den Reichstag und ihre Freiheit verlor, zum bayerischen Provinzstädtchen abstieg, wussten die Regensburger_Innen weiter ihr eigenes Süppchen zu kochen. Entsprechend blieben die Seilschaften aus Politik, Bauwirtschaft und Fußballklub, von denen die Stadt in den beiden Jahrzehnten um ihre Ernennung zum UNESCO-Weltkulturerbe 2006 bestimmt war, dem Rest des Freistaats lange verborgen. Wäre es nicht im Sommer 2017 zu einem Brand auf der Baustelle des zum Jubiläum „100 Jahre Freistaat Bayern“ 2018 eröffnenden „Museums der bayerischen Geschichte“ gekommen, die Wahrscheinlichkeit wäre noch höher gewesen, dass der Regensburger Oberbürgermeister, bei der Eröffnung nicht an der Seite des Ministerpräsidenten stehen darf. Der vermeintlich tief in Korruptionsaffären verstrickte OB weigert sich bis heute aus seinem Amt zurückzutreten, seit Januar 2017 ist er suspendiert und darf öffentlich nicht mehr auftreten.

© c/o now

020

020

Abb.___Bild: Die "Grand Tour Bayern"-Gruppe auf einer geführten Tour über die Baustelle des Museums der Bayerischen Geschichte in Regensburg, Oberpfalz, November 2017.

Die Vergabe des Museums an Regensburg, als eine von vielen bayerischen Städten die sich um den Standort dieser Institution beworben haben, ist bereits Teil einer Politik der Polyzentrierung Bayerns, die wiederum von Regensburg aus in die nächst kleinere Maßstabsebene weitergegeben wird. Ministerien, Verwaltungsapparate, aber eben auch Museen werden zunehmend aus München in die Weiten Bayerns hinein verlagert um Standortaufwertung zu betreiben. Und so wie Regensburg nun das Museum bekommen hat, trennt sich die Fachhochschule Regensburg, die von nun an Ostbayerisch Technische Hochschule heißt, ebenfalls von Lehrangeboten, die stattdessen nun in den oberpfälzischen Städten Amberg und Weiden beheimatet sind. Diesen Leuchtturmprojekten gelingt es bisher nicht, die schweren infrastrukturellen Probleme der Region auszugleichen, die zudem nicht oder nur kaum Gegenstand der öffentlichen Debatte sind.

© c/o now

020

020

Abb.___Bild: Widerstand der Atomkraftgegner gegen den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf (WAA) in den 1980er-Jahren.

In den 1980er Jahren war dem sozialdemokratischen Landrat des Landkreises Schwandorf im Herzen der Oberpfalz klar, dass um die Region am Leben zu halten vor allem eines nötig ist: Arbeitsplätze. Daher war er zunächst Feuer und Flamme für die Idee, in seinem Landkreis die Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) für abgebrannte Brennstäbe aus den Kernreaktoren Deutschlands zu errichten. Als die bayerische Staatsregierung aber beginnt, auf die kleinsten Anzeichen von Kritik an ihrem Vorhaben heftig zu reagieren, wächst das Misstrauen. Die Stimmung des Landrats und mit ihr der ganzen Region dreht sich. Es entsteht eine Protestbewegung, die sich überwiegend aus dem bürgerlichen und gar aus dem kirchlichen Milieu heraus speist und deshalb nur sehr schwierig zu attackieren ist. Zur Zielscheibe diskreditierender Angriffe werden daher die Bewohner_Innen des überwiegend von Autonomen bewohnten Hüttendorfes im Taxlöder Forst, nächst der Baustelle der Wiederaufarbeitungsanlage. Der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß unterstellt den Bewohner_Innen damals, sie wollten Chaos stiften, um die Machtübernahme der Sowjetunion in Europa vorzubereiten. Im Schatten seiner rhetorischen Entgleisungen wurden die Lebensentwürfe der Bewohner_Innen des Hüttendorfs zum Ziel von Vorurteilen und Beschimpfungen. Explizit erhitzten sich die Gemüter an den emanzipierten Frauen, die einen Großteil der Bewohnerschaft ausmachten und sich oft Beschimpfungen ausgesetzt sahen, die ihnen beispielsweise unterstellten „a Hex'“ zu sein. Obwohl autonome und bürgerlicher Protest sich ob der radikalen Opposition durch die bayerische Staatsregierung in Wackersdorf sehr nahe kamen, wird gerade hier die Konfrontation von Lebensmodellen, plakativ deutlich. Heute würden die Gegner der Frauen im Hüttendorf ihnen wohl „Gender-Wahn“ vorwerfen

By Oliver M. GRUER-LAVIN (Flickr: Wackersdorf) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

020

020

Abb.___© c/o now

020

020

Abb.___Nick Förster

020

020

Abb.___By Wilhelm Wendlandt (1859-1937) (Die deutsche Industrie (1888-1913), Berlin 1913) [Public domain or Public domain]

020

020

Abb.___© c/o now

020

020

Abb.___By Pce (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

020

020

Abb.___© c/o now

020

020

Abb.___Bundesarchiv, B 145 Bild-F005655-0010 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)]

020

020

Abb.___Bild: Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern, Olympische Spiele 1936) durch die Frontscheibe des Autos an einem regnerischen Tag.

Das von der Lederhose aufgerufene Idealbild Bayerns findet seine tatsächliche Entsprechung ganz besonders in Oberbayern und beinhaltet die Alpen samt saftiger Bergwiesen, fesche Buam und fesche Dearndl in Dirndl, Milchkühe, Dörfer mit Zwiebeltürmchen und Geranien vor den Balkonen, Bier und Schweinsbraten, und so weiter. Das von Thomas Mann als „notorisch wundervoll“ bezeichnete Oberbayern bietet nicht nur landschaftliche Schönheit, es wusste über die Jahre auch seine Attraktivität auszuspielen und hat dafür alle von Menschen Hand beeinflussbaren Klischees zur Perfektion gebracht: Neben exzessivem Tourismus wurde zumindest jener Teil Oberbayerns, der zwischen München und der Grenze zu Österreich mit zahlreichen Seen und Tälern aufwartet, zur Wahlheimat zahlreicher, ökonomisch-potenter "Follower" Thomas Manns.

Oberbayern hängt, selbst wenn man München und seinen Landkreis herausrechnet, alle anderen Regierungsbezirke in den Tourismusstatistiken deutlich ab. Das Berchtesgadener Land stellt dabei mit Berchtesgaden selbst, dem Nationalpark Berchtesgaden, dem Königssee und Bad Reichenhall, einen der Hotspots des Fremdenverkehrs dar. Nach dem (durch die Gesundheitsreform bedingten) Einbruch des Bädertourismus sowie dem klimabedingten Rückgang des Wintersporttourismus ist jedoch eine Veränderung des touristischen Angebots zu beobachten. Die landschaftliche Kulisse aber, sieht man von gebauter Landschaft ab, ist die Gleiche geblieben.

Wer mit dem Zug Berchtesgaden erreicht wird schon bevor er den Hauptbahnhof verlassen hat feststellen, dass hier aber etwas anders ist. Nicht nur, dass das Bahnhofsgebäude etwas überdimensioniert zu sein scheint, auch die beiden Wandmalereien in der Ankunftshalle stechen ins Auge: Man benötigt nur wenig architektonisches Hintergrundwissen, um in dem Bahnhofsbau sofort einen Hybriden aus Klassizismus und Heimatschutzstil zu erkennen. Die Tatsache, dass Berchtesgaden der bevorzugte Urlaubsort Adolf Hitlers war, hat sich nicht nur dort tief in die Architektur eingeschrieben. Heute ist dieses schwierige Erbe zu einem weiteren Tourismusfaktor geworden. Es bringt willkommene und weniger willkommene Gäste nach Berchtesgaden...

© c/o now

020

020

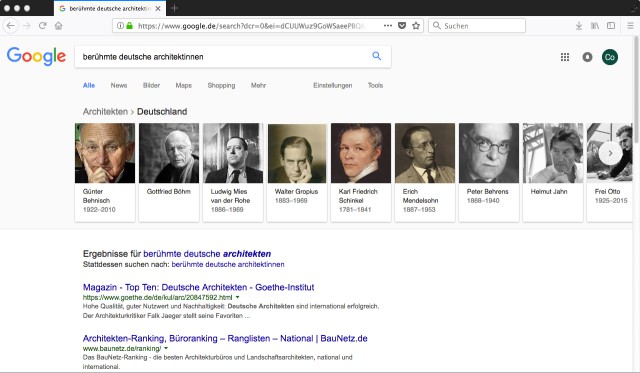

Abb.___„Berühmte deutsche Architektinnen“ laug Google sind: Günter Behnisch, Gottfried Böhm, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Karl Friedrich Schinkel, Erich Mendelsohn, Peter Behrens, Helmut Jahn, Frei Otto u.a.

Google

020

020

Abb.___Die Vorsitzende der Münchner Grünen kam an der Intervention der Studierenden am Gärtnerplatz vorbei und offensichtlich gefiels ihr...

http://twitter.com/

020

020

Abb.___© Münchner Merkur